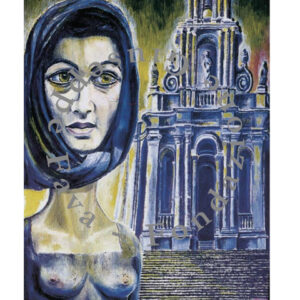

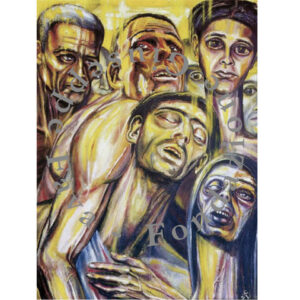

Giuseppe Fava aveva scelto i volti degli uomini. Per molte stagioni li scelse e li percorse, quei volti, attraverso il solco delle loro rughe, la piega dei sorrisi, gli occhi che parlavano d’ombre o di fuochi, volti di mare e terra, speziati dalle luci di questa Africa, muti e grinzosi come ulivi o furbi di vecchio pelo.

Non è un caso che dietro quelle tracce di bulino, dietro ogni gesto del pennello ci fosse un’altra arte: quella di scrutare e di scrivere degli uomini e delle loro cose sulle pagine dei giornali. Giornalista per Fava non è, non fu mai parola che sottraesse prestigio alla pittura. Al contrario, le attribuiva rigore. Cioè verità. Verità su quegli uomini, sui pensieri astuti e irraggiungibili, verità su quell’istante che aveva bloccato bloccato per sempre lo sguardo in un fotogramma, che lo aveva trasformato in lutto o sberleffo.

Noi ricordiamo bene quando quei volti arrivavano sul grande tavolo da lavoro di Giuseppe Fava, la sua vecchia scrivania lucida di cera e di sudore. Foto segnaletiche raccolte nei commissariati; istantanee tirate via dai banchi del proto; foto d’artisti senza troppa fortuna; scatti al mare di Taormina con le stelline in posa … Lui, Fava, osservava a lungo. Ritagliava. Poi squadrava, con righello e biro. Infine dava fiato a quei volti, come si fece una volta con la creta in forma d’uomo. E quelle segnaletiche, quei profili plumbei e furbi da ministri, quei volti da patibolo o da festivaI diventavano incisioni, olii, chine. La tecnica era un pretesto: la vera sfida restava il racconto di quell’istante sospeso, quel non detto, quel non confermato che stava in ognuno dei volti.

A diciassette anni dalla morte di Giuseppe Fava quei volti sono qui, tutti insieme per la prima volta come un’improbabile famiglia che scopra di se stessa solo oggi che qualcuno ha richiamato tutti in vita.

All’appello manca solo l’Autore. Non per colpa sua.

luglio 2001 Elena e Claudio Fava